数研通信(1号~50号) 【教授用資料】

このページでは数研通信の最新号およびバックナンバーをPDFファイルにて公開します。

- PDFファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。

50号 2004年12月

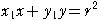

の形の面積を作図により2等分してみよう(松井隆一)

の形の面積を作図により2等分してみよう(松井隆一) [63KB]

[63KB]- 後から入れる円順列と順列(楠田貴至)

[132KB]

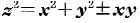

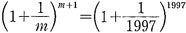

[132KB]  に関する一考察(小林敬正)

に関する一考察(小林敬正) [132KB]

[132KB]- 不等式をつくる(仁平政一)

[146KB]

[146KB]  の自然数解について(柳田五夫)

の自然数解について(柳田五夫) [148KB]

[148KB]- 四面体とベクトル(石濱文武)

[210KB]

[210KB] - 連分数展開における無理数の循環性について(川尻輝雄)

[163KB]

[163KB] - 等分方程式と正n角形の画き方(龍山一郎)

[283KB]

[283KB] - 曲線と接線について(坂本茂)

[233KB]

[233KB] - Studyaid D.B. Information Vol.22

[229KB]

[229KB]

- Studyaid D.B.機能・操作マスター

- Studyaid D.B.を使いこなす 第4回 問題の中身を編集する

49号 2004年4月

- 数列の和の公式におけるひとつの関係について(小野里武久)

[45KB]

[45KB] - 相加・相乗平均の不等式を産み出す根源的不等式について

~図形的な意味付けにこだわって~(西元教善)

[174KB]

[174KB] - 私の数学教材研究ノートから 第2回(田島宅二)

[156KB]

[156KB] - 正n角形から作られる三角形の個数について(坂本哲雄)

[90KB]

[90KB] - 数列の和を積分で考える(片岡宏信)

[77KB]

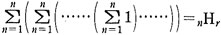

[77KB]  の自然解数(君島巖)

の自然解数(君島巖) [66KB]

[66KB]- パスカルの三角形の拡張(井上具規)

[233KB]

[233KB] - ジュウコフスキイ(Joukowski)の翼形(石濱文武)

[117KB]

[117KB] - 立体とそれに内接する球の表面積の比と体積の比について(樋川浩史)

[230KB]

[230KB] - Studyaid D.B. Information Vol.21

[308KB]

[308KB]

- トラブルを解消する!~Studyaid D.B.を使用中に,こんなメッセージが出たら…~

- Studyaid D.B.を使いこなす 第3回 レイアウトを決める

48号2003年12月

- 面積の公式から(松田康雄)

[128KB]

[128KB] - 生徒の発見から(結川義明)

[146KB]

[146KB] - cosの2倍角公式と大学入試問題(宮川幸隆)

[160KB]

[160KB] - -教育現場における基礎研究-行列方程式の解法について(可換零因子の存在と一意性)(小栗是徳)

[260KB]

[260KB] - 入試問題のある関数方程式の背景について(宮田毅一郎)

[239KB]

[239KB] - 数学基礎「社会と数学(利息の数学)」の興味・関心をひきだす指導方法について

-複利計算プログラムの作成を通して-(横山政道) [111KB]

[111KB] - ある最小問題と包絡線について(真鍋良彦・福地敏温・遠藤一成)

[87KB]

[87KB] - 曲線上を転がる小円の回転数について(清水耕二・榎本恵治)

[314KB]

[314KB] - ユークリッド互除法とフィボナッチ数列と黄金比の直観的関係(森島充)

[131KB]

[131KB] - Studyaid D.B. information Vol.20

[383KB]

[383KB]

- 使用法に関するQ&A

- Studyaid D.B. 第2回 データベース検索を使う

47号2003年8月

- 第13回日本数学コンクール(大沢健夫)

[230KB]

[230KB] - y軸の周りに回転させてできる体積の求め方の公式の紹介(君島巖)

[69KB]

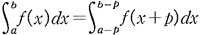

[69KB] - 偶関数・奇関数の性質について(宮田毅一郎)

[209KB]

[209KB] - ざっと計算する(松田康雄)

[86KB]

[86KB] - 不等式の証明の統一的方法(仁平政一)

[168KB]

[168KB] - 数列の和の計算方法について(中原克芳)

[174KB]

[174KB] - 3次関数の指導について~変曲点を用いた解法の指導~(横山政道)

[233KB]

[233KB] - 約数の個数(坂本茂)

[47KB]

[47KB] - 3つの漸化式の同値性について(石濱文武)

[77KB]

[77KB] - Studyaid D.B. Information Vol.19

[430KB]

[430KB]

- Studyaid D.B. 2003年版の新機能「一気に検索」のご紹介

46号2003年4月

- 内積と関数解析と入試問題-ルジャンドルの多項式を中心に-(石橋信夫)

[320KB]

[320KB] - 整数の掛け算と展開(藁谷登)

[59KB]

[59KB] - 2002年大学入試の背景を探る(1)(宮川幸隆)

[102KB]

[102KB] - 2002年大学入試の背景を探る(2)-極方程式に関連して-(宮川幸隆)

[109KB]

[109KB] - cos72°の値を求めよう(神山怜)

[122KB]

[122KB] - 「必要性,十分性」についての一考察(米江慶典)

[127KB]

[127KB]  の別証(森島充)

の別証(森島充) [220KB]

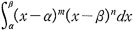

[220KB]- 閉曲線が囲む図形の面積(石濱文武)

[206KB]

[206KB] - 数学的帰納法の指導について -えんおう遊びを通して-(横山政道)

[116KB]

[116KB] - -教育現場における基礎研究-

絶対値不等式の扱いをめぐって(小栗是徳)

[217KB]

[217KB] - Studyaid D.B. Information Vol.18

[577KB]

[577KB]

- Studyaid D.B. 7年間の変遷

- Studyaid D.B.を使いこなす 第1回 実用プリント例集を使う

45号2002年12月

- 中国式剰余の定理の構造と,問題解法の研究(青田義一)

[361KB]

[361KB] - 星型m点飛びn角形の頂角の和について(大野栄一)

[135KB]

[135KB] - 複素フィボナッチ数列(遠藤一成)

[79KB]

[79KB] - ケプラー法則入門<総合的な学習の時間のテーマとして>(高橋信博)

[184KB]

[184KB] - 四面体でのチェバ・カルノーの条件による共線定理・共点定理と応用について

-メネラウス・チェバを含む定理-(入砂七五三一) [193KB]

[193KB] - Studyaid D.B. Information Vol.17

[6.31MB]

[6.31MB]

- Studyaid D.B. 2002年版の新機能・改良点のご紹介

- ショートカットキーの一覧

44号2002年8月

- 数学 II微分・積分の発展問題 立体の体積と表面積について(清水耕二)

[252KB]

[252KB]  の計算方法について(回転にこだわって)(石原諭)

の計算方法について(回転にこだわって)(石原諭) [48KB]

[48KB]- いままで出会ったことのない「ある数列の極限値」について(仁平政一)

[73KB]

[73KB] - 加重重心の考え方を利用した解法について(宮田毅一郎)

[157KB]

[157KB] - 2次曲線の虚空間曲線(大鳥秀峰)

[203KB]

[203KB] - 対数の底変換公式の裏技について

(塩見浩二)

(塩見浩二) [101KB]

[101KB] - Studyaid D.B. Information Vol.16

[5.378MB]

[5.378MB]

- Studyaid D.B. 2002年版のご案内

43号2002年4月

- 第12回日本数学コンクール(大沢健夫)

[308KB]

[308KB] - 行列 n次方程式の解法について(石濱文武)

[63KB]

[63KB] - 一般三角形の解法~『「三角形を解く」ことに関する一考察』を受けて~(森靖之)

[159KB]

[159KB] - 完全順列の解法と集合の個数公式(松岡学)

[102KB]

[102KB] - 放物線の重心について(渋谷勤)

[87KB]

[87KB] - 2次方程式の解の公式導出について(坂本茂)

[30KB]

[30KB] - 2次行列を考える(高橋敏雄)

[280KB]

[280KB]

42号2001年12月

- 2数

と

と の大小関係について(結川義明)

の大小関係について(結川義明) [84KB]

[84KB] - いままで出会ったことのない「ある不等式」について(仁平政一)

[85KB]

[85KB] - 完全順列の出現確率(國井圭巳)

[58KB]

[58KB] - フィボナッチ数を教室に (II)(宮地俊彦)

[54KB]

[54KB] - ミレニアム大学入試の背景を探る (3)(4)(宮川幸隆)

[168KB]

[168KB] - 数学の精密性を感じとる学習の必要性(富永雅)

[89KB]

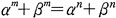

[89KB]  の図形的証明(村上秋雄)

の図形的証明(村上秋雄) [86KB]

[86KB]- 空間内における新しい回転公式(鈴木公樹)

[57KB]

[57KB] - 三角形を正方形に変える(橋爪正男)

[124KB]

[124KB] - 相加・相乗(調和)平均の指導(渋谷紀興)

[34KB]

[34KB]

41号2001年8月

- フィボナッチ数を教室に(I )(宮地俊彦)

[156KB]

[156KB] - 行列の標準化について(石濱文武)

[38KB]

[38KB] - 新教科「情報科」導入にあたって(早苗雅史・青木薫生)

[115KB]

[115KB] - n回微分可能な関数について(渡辺了梧)

[30KB]

[30KB] - (Irisunaの)連鎖定理の応用について

-メネラウス・チェバを含む定理-(入砂七五三一)

[208KB]

[208KB] - 「

について」を読んで(塩見浩三)

について」を読んで(塩見浩三) [59KB]

[59KB] - ミレニアム大学入試の背景を探る(1)(2)(宮川幸隆)

[206KB]

[206KB] - 対称式を基本対称式で表す方法(筒井忠彦)

[50KB]

[50KB] - 正射影でござる(松田康雄)

[56KB]

[56KB] - Studyaid D.B. Information Vol.13

[15.35KB]

[15.35KB]

- Studyaid D.B. 2001年版 新機能のご紹介

40号2001年4月

- 第11回 日本数学コンクール(大沢健夫)

[195KB]

[195KB] - 京大入試と超関数(遠藤一成)

[86KB]

[86KB]  の公式の統一について(石濱文武)

の公式の統一について(石濱文武) [27KB]

[27KB]- 空間における角について(柳田五夫)

[166KB]

[166KB] - 数研通信36号への反響記事

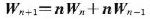

- 線形非斉次漸化式

の一般的解法

の一般的解法

(差分・和分・移動演算子による統一的方法)(秋葉寿夫) [226KB]

[226KB] - 2つの放物線の共通接線について(渋谷勤)

[104KB]

[104KB] - Studyaid D.B. Information Vol.12

[1.30MB]

[1.30MB]

- 1枚(段)に1問ずつのプリントを作るには

- 1枚(段)1問印刷を利用する

39号2001年1月

- 正弦比によるチェバの定理とその応用について(入砂七五三一)

[448KB]

[448KB] - ベクトル--思い出の問題と自作の問題(横山治夫)

[347KB]

[347KB] - 回想のJacobian(黒岩澄)

[618KB]

[618KB] - あみだくじの原理(守作滋)

[158KB]

[158KB] - 遠心力とコリオリの力の数理 -回転座標系における運動-(坂本茂)

[441KB]

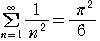

[441KB] - オイラー級数

に関連して(宇都宮潔)

に関連して(宇都宮潔) [375KB]

[375KB]  と反転について(遠藤一成、内藤弘嗣)

と反転について(遠藤一成、内藤弘嗣) [180KB]

[180KB]- Studyaid D.B. Information Vol.11

[2.53MB]

[2.53MB]

- 新しい類問検索機能を使いこなそう

- グラフ作成機能を使いこなそう

38号 2000年9月

- カージオイド(心臓形)について(遠藤一成)

[214KB]

[214KB] - 楕円曲線上のある群について(石濱文武)

[187KB]

[187KB] - 三角形の五心のチェバの定理による

統一的証明(君島巌)

[120KB]

[120KB] - 大学入試の背景を探る

-代数的整数の話-(宮川幸隆)

[407KB]

[407KB] - サイコロの問題と集合(内山秀紀、

松岡学)

[246KB]

[246KB] - 2変数の微分積分学の基本定理(田代久人)

[97KB]

[97KB] - 入試問題のある関数方程式を

新しい視点で解く(仁平政一)

[181KB]

[181KB] - 極限概念を用いない導関数の定義

-代数的に定義した導関数-(坂本茂)

[536KB]

[536KB] - 歴史的流れで「積分」の学習について考える(富永雅、

原田千華子)

[376KB]

[376KB] - Studyaid D.B. Information Vol.10

[3.04MB]

[3.04MB]

- データベースでプリント作成

- エディタで問題作成

37号 2000年4月

- 第10回 日本数学コンクール(伊藤正之)

[478KB]

[478KB] - 直線l の周りの回転体の体積

-1つの問題提起-(小原實晃)

[703KB]

[703KB] - 思考力を養うために(結川義明)

[1.03MB]

[1.03MB] - 回帰評価について(小澤猛)

[233KB]

[233KB]  の指導(渋谷紀興)

の指導(渋谷紀興) [97KB]

[97KB]- 行列の対角化とジョルダン標準形(松岡学)

[312KB]

[312KB] - 最大最小問題考(松田康雄)

[154KB]

[154KB] - 二次曲線の新しい統一的理解(片岡宏信)

[207KB]

[207KB] - Studyaid D.B. Information Vol.9

[3.22MB]

[3.22MB]

- Studyaid D.B. 2000年版のご案内

36号 1999年12月

- 中学校数学科の授業はどのように行われているのか -国際比較研究にみる数学教育の現状と課題- (清水美憲)

[496KB]

[496KB]  の効用(その2)

和分・差分・漸化式を高校数学の1つのコンセプトに(石橋信夫)

の効用(その2)

和分・差分・漸化式を高校数学の1つのコンセプトに(石橋信夫) [472KB]

[472KB]- 数研通信33号への反響記事

- 「三角形を解く」ことに関する一考察(高橋純)

[166KB]

[166KB] - Hesseの図形再訪(日野雅之)

[283KB]

[283KB] - 正17角形の代数的解法および幾何的解法(龍山一郎)

[543KB]

[543KB] - 三角関数の微分法について(宮川幸隆)

[190KB]

[190KB]  の展開式について(前田淳一)

の展開式について(前田淳一) [181KB]

[181KB]- Studyaid D.B. Information Vol.8

[1.29MB]

[1.29MB]

- Studyaid D.B. 99の裏ワザ特集

35号(1号~35号につきましては,一部の記事のみの掲載となっています。掲載のためには,執筆の先生から掲載のご了解が得られることなどが必要です)

- 複素数平面上の直線と円の方程式について(松井隆一)

[426KB]

[426KB]  の効用(その1)(石橋信夫)

の効用(その1)(石橋信夫) [378KB]

[378KB] について(早川佳史)

について(早川佳史) [113KB]

[113KB]- 三角関数についての役に立たない公式(その2)(冨田一志)

[354KB]

[354KB] - 美しいピタゴラス数(君島巖)

[122KB]

[122KB]  の近似について(遠藤一成)

の近似について(遠藤一成) [209KB]

[209KB]- 不定,不定形,不定形の極限値の指導(富永雅)

[514KB]

[514KB] - 整数問題

について(柳田五夫)

について(柳田五夫) [285KB]

[285KB] - Studyaid D.B. Information Vol.7

[280KB]

[280KB]

- Studyaid D.B.'99のご案内

- 複数データベース活用のご提案

34号

- 第9回 日本数学コンクール(長谷川勝夫)

[469KB]

[469KB] - 極座標と極方程式について(柳田五夫)

[250KB]

[250KB] - ベルヌイの数および多項式(坂本茂)

[330KB]

[330KB] - Newton の定理の拡張について (入砂七五三一)

[395KB]

[395KB]  について(藤本隆)

について(藤本隆) [192KB]

[192KB]- 「集合」の活用(小原實晃)

[557KB]

[557KB] - 三角関数についての役に立たない公式(その1)(冨田一志)

[352KB]

[352KB] - Studyaid D.B. Information Vol.6

[298KB]

[298KB]

- 複数のデータベースの併用について

- Studyaid D.B.シリーズの使用例

- Studyaid D.B.'98のQ&A

33号

- 三角関数の合成公式(塩見浩三)

[269KB]

[269KB] - 教科書に登場する数学用語について(澤崎宏之)

[476KB]

[476KB] - 隣接3 項間漸化式の図形的性質について(神正剛)

[191KB]

[191KB] - 大学入試の背景を探る(宮川幸隆)

[480KB]

[480KB] - 行列のある応用(仁平政一)

[239KB]

[239KB] - 定規とコンパスで角の三等分は何通りできるか?(龍山一郎)

[486KB]

[486KB] - 続・両不等式(高橋敏雄)

[194KB]

[194KB] - アポロニウスの円の中心について(石濱文武)

[41KB]

[41KB] - 私の数学教材研究ノートから(田島宅二)

[219KB]

[219KB] - Studyaid D.B. Information Vol.5

[221KB]

[221KB]

- 数式簡単入力について

32号

- 新しい学力観に沿った教育とは(秋山仁)

[476KB]

[476KB] - 硬貨の裏返し(坂本茂)

[173KB]

[173KB] - 背理法の論理とその指導に関する一考察(富永雅)

[404KB]

[404KB] - 包絡線について(石田充学)

[530KB]

[530KB] - 1998年プロ野球日本シリーズは,4年連続4勝1敗で決着か?(工藤稔)

[212KB]

[212KB] - 内積とは何か!?(宮川幸隆)

[278KB]

[278KB] - Irisunaの定理と連鎖定理(入砂七五三一)

[320KB]

[320KB] - 円すいの体積計算について(遠藤一成,青山行雄)

[144KB]

[144KB]  と

と  のグラフの共有点の個数について(石濱文武)

のグラフの共有点の個数について(石濱文武) [197KB]

[197KB]- Studyaid D.B. Information Vol.4

[151KB]

[151KB]

- “データベース切替え”機能と“PrinT事例”について

31号

- 第8回 日本数学コンクール(四方義啓)

[411KB]

[411KB] - 高校1年生が発見した公式

(横田稔良)

(横田稔良) [402KB]

[402KB] - おもちゃの蒸気機関車(外処直哉)

[319KB]

[319KB]  次の組立除法の原理と応用(福田仁己)

次の組立除法の原理と応用(福田仁己) [173KB]

[173KB]- 直角三角形以外における一般の三角比について(坂本茂)

[268KB]

[268KB] - 三角関数の公式の練習問題における工夫(中原克芳)

[247KB]

[247KB] - 不定方程式

の整数解(河合進輔)

の整数解(河合進輔) [196KB]

[196KB] - 自然数

の和表示について(結川義明)

の和表示について(結川義明) [366KB]

[366KB] - Studyaid D.B. Information Vol.3

[142KB]

[142KB]

- 数式文法の応用と関数グラフに関するQ&A

30号

- “クリエイティブ高校数学講座”の発刊に寄せて No.2(秋山仁)

[552KB]

[552KB] - 最短経路問題について(結川義明)

[507KB]

[507KB]  の自然数解(井上鴻三)

の自然数解(井上鴻三) [181KB]

[181KB]- 授業活性化のための 記憶の構造(塩見浩三)

[165KB]

[165KB] - ニュートン法について(高橋信博)

[313KB]

[313KB] - 入試の良問と平方剰余の相互法則(宮川幸隆)

[351KB]

[351KB] - ‘90東京工業大学(後期)の入試問題について(柳田五夫)

[325KB]

[325KB] - 複素整数の素因数分解について(岡田恭二)

[251KB]

[251KB] - Studyaid D.B. Information Vol.2

[125KB]

[125KB]

- 問題作成入力規約について

29号

- “クリエイティブ高校数学講座”の発刊に寄せて No.1(秋山仁)

[506KB]

[506KB] - 自然数の平方の和

について(加藤政仁)

について(加藤政仁) [250KB]

[250KB] - 拡大・縮小,平行移動された関数(坂本茂)

[205KB]

[205KB] - 3次方程式と三角関数は親せき?(龍山一郎)

[567KB]

[567KB] - 両不等式 2数の大小に関する試み(高橋敏雄)

[284KB]

[284KB] - 高次方程式の判別式について(大木實)

[396KB]

[396KB] - Studyaid D.B. Information Vol.1

[493KB]

[493KB]

- 数式文法入力について

- 問題編集について

28号

- 数学発想物づくりコンテストの報告(後編)(秋山仁)

[400KB]

[400KB] - 第7回 数学コンクール1996(四方義啓)

[657KB]

[657KB] - 数学と高校物理の指導内容との関連 (中西久夫)

[173KB]

[173KB] - 戦略的新教育課程の組み方(鈴木順久)

[243KB]

[243KB] - 高校数学と分岐理論(日野雅之)

[400KB]

[400KB]  進法見え隠れ(松田康雄)

進法見え隠れ(松田康雄) [138KB]

[138KB]

27号

- 数学発想物づくりコンテストの報告(前編)(秋山仁)

[451KB]

[451KB] - 方程式

の実数解の個数について(柳田五夫)

の実数解の個数について(柳田五夫) [229KB]

[229KB] - 隣接2項間漸化式についての一考察(神正剛)

[147KB]

[147KB] - パスカルの三角形で楽しむ(仁平政一)

[166KB]

[166KB] - 三角形の内心,重心,?心(小原實晃)

[416KB]

[416KB] - Irisunaの定理と共線定理,共点定理について(入砂七五三一)

[508KB]

[508KB] - 奇問 珍問 迷作?(塩見浩三)

[85KB]

[85KB] - 自然数の巾和(坂本茂)

[186KB]

[186KB] - 出題可能な「曲線の長さ」の問題(大沢健一)

[223KB]

[223KB]

26号

- アンケート集計結果報告

[361KB]

[361KB] - ブール代数によるド・モルガンの法則の証明(田島宅二)

[249KB]

[249KB] - 虚数解の視覚化(坂本茂)

[680KB]

[680KB] - 桜の花びらと三角関数(外処直哉)

[114KB]

[114KB] - ある数列についての一考察(浅間崇)

[124KB]

[124KB] - 曲率を使って放物線の頂点を求める(石濱文武)

[144KB]

[144KB] - 2 次元線形変換による軌道とその類型(日野雅之)

[462KB]

[462KB] - 双曲線を表す一般形について(片岡宏信)

[212KB]

[212KB]

25号

- 第6 回 日本数学コンクールを終えて(四方義啓)

[582KB]

[582KB] - 等身大の教材作り(石橋信夫)

[678KB]

[678KB] - 自然数の累乗の和を定積分で表示する一考察(渡邊了梧)

[261KB]

[261KB] - 新しい学力観「問題を作る」問題(塩見浩三)

[200KB]

[200KB] - 高校数学におけるLogistic 写像の教材開発(日野雅之)

[544KB]

[544KB] - 95年入試の良問の背景を探る(宮川幸隆)

[338KB]

[338KB]

24号

- 碁盤の目の図形の最長距離について(松井隆一)

[206KB]

[206KB] - スペクトル分解 ― 固定値1の秘密 ―(小原實晃)

[461KB]

[461KB] - 1次変換の性質を使った直線の像の簡単解法(福田仁己)

[157KB]

[157KB] - 満水にした風呂の底面・側面の見かけの形状(大木實)

[207KB]

[207KB] - 三角関数の定義(坂本茂)

[513KB]

[513KB]

23号

- パピルスの単位分数(坂本茂)

[428KB]

[428KB] - ビンゴゲームを数学の授業に(結川義明)

[389KB]

[389KB] - 平均値の定理の拡張と応用について(柳田五夫)

[244KB]

[244KB] - 極値および

軸との共有点が有理数となる整数係数の3次関数の決定(清水克芳)

軸との共有点が有理数となる整数係数の3次関数の決定(清水克芳) [246KB]

[246KB] - 数列の周期について(遠藤一成)

[345KB]

[345KB]

22号

- 第5回 日本数学コンクールを終えて(四方義啓)

[676KB]

[676KB] - Irisuna の定理(Menelaus の定理・Ceva の定理を含む)(入砂七五三一)

[487KB]

[487KB] - ‘94入試の良問の背景を探る(宮川幸隆)

[381KB]

[381KB] - 4次関数の性質「1対

」規則(岡多賀彦)

」規則(岡多賀彦) [411KB]

[411KB]

21号

- 無理数の無理数乗は無理数か?(

有理数?)(塩見浩三)

有理数?)(塩見浩三) [97KB]

[97KB] - Ceva, Menelaus の定理再考(小寺裕)

[387KB]

[387KB] - 大学入試の背景を探る(宮川幸隆)

[385KB]

[385KB] - 一般化したFibonacci 数列における隣接項の比とその極限(大木實)

[323KB]

[323KB] - 惑星の軌道について(坂本茂)

[256KB]

[256KB]

20号

- チェビシェフの不等式について(遠藤一成、中島政彦)

[196KB]

[196KB] - 組立除法の応用例(熊野充博)

[276KB]

[276KB] - 「高校数学」という文化(鈴木雅之)

[607KB]

[607KB] - 三角関数の加法定理のある簡単な証明について(仁平政一)

[172KB]

[172KB] - デルトイド一考 ―シムソン線との不思議な関係(松田康雄)

[188KB]

[188KB] - 日時計の理論(坂本茂)

[630KB]

[630KB] - 部分分数の積分について(岡田恭二)

[183KB]

[183KB]

19号

- 第4回 日本数学コンクール 問題と解説(四方義啓)

[643KB]

[643KB] - メネラウス・チェバの定理の拡張について(入砂七五三一)

[304KB]

[304KB] - 整数辺直角三角形(亀井喜久男)

[136KB]

[136KB] - 対数関数を利用した(相加平均)≧(相乗平均)の証明(今井武彦)

[144KB]

[144KB] - 図にあらわれる「 相加平均 ≧ 相乗平均 」(田島宅二)

[193KB]

[193KB] - 教科外教科 補 助 線(坂本茂)

[275KB]

[275KB] - 新作問題4題(宮川幸隆)

[384KB]

[384KB] - 内積に関する異なる7つの証明(君島巖)

[257KB]

[257KB]

18号

- A NOVEL WAY TO FACTOR QUADRATIC POLYNOMIALSについて(要真隆)

[318KB]

[318KB] - 2桁の数の平方を暗算(加減)でする(塩見浩三)

[168KB]

[168KB] - 問題作成の2,3の方法(清水克芳)

[225KB]

[225KB]  のまとめ(大沢健一)

のまとめ(大沢健一) [170KB]

[170KB]- 入試問題の次数を一般化した命題(加賀義貴)

[380KB]

[380KB]

17号

- 日本数学コンクールを始めて(四方義啓)

[690KB]

[690KB] - チェビシェフの多項式について(柳田五夫)

[509KB]

[509KB] - 大学入試の背景を探る(宮川幸隆)

[568KB]

[568KB] - 虚数の歴史 複素数の定義(坂本茂)

[500KB]

[500KB]

16号

- 組立除法について(大木實)

[81KB]

[81KB] - 教材研究(微積分)

,

, について(塩見浩三)

について(塩見浩三) [130KB]

[130KB] - 数学的な見方・考え方を育てるために(結川義明)

[238KB]

[238KB] - 互いに素なピタゴラス数は無限にありしかも自然数と対応づけられる(君島巖)

[124KB]

[124KB] - 源氏香図の総数とその一般化について (田村隆)

[434KB]

[434KB] - ‘Analogy’の一例として(鈴木雅之)

[310KB]

[310KB] - 東大入試と代数拡大(岡田恭二)

[117KB]

[117KB]

15号

- 特集 平面幾何の扱いについて

[318KB]

[318KB] - 「微分・積分」と複素数(小原實晃)

[454KB]

[454KB] - 複素数と極・極線(その2)(岡多賀彦)

[281KB]

[281KB] - 美しい曲線達(宮川幸隆)

[336KB]

[336KB] - 生徒を数学好きにする指導のポイント(秋葉寿夫)

[565KB]

[565KB]

14号

13号

- 1次変換と不動直線の分類(熊野充博)

[609KB]

[609KB] - 同じ1次分数関数を

重に合成した関数の性質(岡多賀彦)

重に合成した関数の性質(岡多賀彦) [348KB]

[348KB] - 平面の媒介変数表示の一方法(田村隆)

[150KB]

[150KB]  の素因数分解について(遠藤一成,中島政彦)

の素因数分解について(遠藤一成,中島政彦) [127KB]

[127KB]- Proposition の(再)発見の方法について(柳田五夫)

[459KB]

[459KB] - 和の公式

について(結川義明)

について(結川義明) [234KB]

[234KB]

12号

- 塩見の定理の別証について(森茂)

[62KB]

[62KB] - 関数グラフの平行移動の記号化について(秋葉寿夫)

[338KB]

[338KB] - オイラー,ピック,ファーレイ(小寺裕)

[329KB]

[329KB] - 2×2行列に関する古市の問題について(要真隆)

[355KB]

[355KB] - 席替えの問題(中村公一)

[230KB]

[230KB]

11号

10号

- Reflection を用いた1次変換の授業展開(小澤猛)

[248KB]

[248KB] - 章末課題による教科指導(黒沢義己)

[378KB]

[378KB] - 大学での微積分(上)(宮川幸隆)

[591KB]

[591KB] - 衛星が描く軌跡について(坂本茂)

[364KB]

[364KB] - “Pythagoras Number ”について(山口悦彦)

[229KB]

[229KB] - 不定方程式「

」の拡張について(仁平政一)

」の拡張について(仁平政一) [264KB]

[264KB] - Series/新制度とコンピュータ

- トピックス(森重文先生フィールズ賞受賞)

[137KB]

[137KB]

9号

- Series/新制度とコンピュータ

- 円の面積について(大木実)

[114KB]

[114KB] - 数学指導の具体例 ― 桐蔭学園高校の場合 ―(持丸健一,小川進)

[852KB]

[852KB] - 2次3項式が“たすき掛け”で因数分解可能なのは?(塩見浩三)

[184KB]

[184KB] - 「高等学校学習指導要領解説(数学編)」について(編集部)

[1.11MB]

[1.11MB]

8号

- 2次方程式の解の公式について(編集部)

[91KB]

[91KB] - 円錐曲線について(2)(小室久二雄)

[440KB]

[440KB] - ある不等式の証明について(柳田五夫)

[450KB]

[450KB] - Series/新制度とコンピュータ

- 平均値の定理の

の極限(石濱文武)

の極限(石濱文武) [182KB]

[182KB]

7号

- 新制度における教育課程案(編集部)

[100KB]

[100KB] - 円錐曲線について(1)(小室久二雄)

[415KB]

[415KB] - 放物線

の極・極線(岡多賀彦)

の極・極線(岡多賀彦) [388KB]

[388KB] - 数学の学力向上に関する一考察(鈴木順久)

[477KB]

[477KB] - 行列の

乗で人口の流れを分析する(原田浩史)

乗で人口の流れを分析する(原田浩史) [264KB]

[264KB]

6号

5号

- 1ドル紙幣の美(小寺裕)

[95KB]

[95KB] - 折り紙と数学 ― 紙を平たく折りたたむ ―(川崎敏和)

[468KB]

[468KB] - 行列

と交換可能な行列について(二見弥)

と交換可能な行列について(二見弥) [363KB]

[363KB] - 推薦入試問題を使った教材化の試み(土田秀雄)

[461KB]

[461KB] - 等式

(

( ,

, ,

, は4以下の自然数)を満たす

は4以下の自然数)を満たす

- FERMATの問題によせて(塩田徹治)

[395KB]

[395KB] - 高等学校数学科の学習指導要領(案)について

[123KB]

[123KB]

4号

- 数学の授業のなかのコンピュータ(橘川孚)

[739KB]

[739KB] - 微分方程式の指導上の問題点(石濱文武)

[174KB]

[174KB] - 相似形の一性質について(舟川勇)

[127KB]

[127KB] - 数学科学習態度別授業試論(芝田秀和)

[583KB]

[583KB] - Series/指導の具体例

3号

- 背理法の定義について(塩見浩三)

[102KB]

[102KB] - 数学研究の実践(吉光章喜)

[430KB]

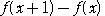

[430KB] - 「

」と微積分の基本定理(寺部暁)

」と微積分の基本定理(寺部暁) [306KB]

[306KB] - 基礎学力補充における教師の役割(疋田直樹)

[431KB]

[431KB] - 合成関数の高階微分の公式について(山中健)

[499KB]

[499KB] - Series/指導の具体例

2号

1号

© 2020 Suken Shuppan.