教育機関向け活用事例

- デジタル教材

- デジタル教科書/副教材 TOP

- 活用事例

- 英語(京都府立洛西高等学校)

- 英語コミュニケーションII

-

- 指導者用

京都府/府立 京都府立洛西高等学校

岡本 菜々実教諭

- 「テキストビュー」のマスク機能で

ペア活動 - 板書も音声再生も手元のiPadから

使用しているデジタル教材・端末

-

-

指導者用

デジタル教科書(教材)BIG DIPPER

English Communication II

iPad

-

この学校の活用事例は、ICT活用事例集 vol.5で紹介しています。

先生へのインタビュー (岡本 菜々実 教諭)

デジタル教材を使った学習指導に関するお話を伺いました。

板書がなくなり授業が楽に

-

を実際に利用されて、どのような利点を感じていますか?

を実際に利用されて、どのような利点を感じていますか?教科書に書かれている内容を黒板に書き写すという作業が無くなったので、非常に楽だと感じています。また、ペンの機能で書き込んだ内容を消さずに全担当クラス分それぞれで個別のデータとして残しておけるので、その点も大きな魅力だと思います。

-

に慣れるために取り組まれたことはありますか?

に慣れるために取り組まれたことはありますか?特別な取り組みということはしていません。ソフトの中にガイドツアーのような機能があるに越したことはないと思いますが、現状でも日々の授業で困らない程度には自力で習得できました。それでも分からない点については、担当営業の方に尋ねるようにしています。

をふんだんに活用した授業

をふんだんに活用した授業

-

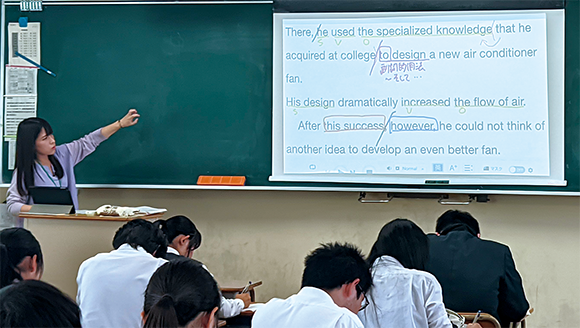

授業ではどのように

を活用していますか?

を活用していますか?本文読解の際には教科書本文が収録された「テキストビュー」機能を使って電子黒板に投影し、要所で手元のiPadにペンで書きこんで解説を行っています。あらかじめ本文内容が収録されていて、板書の手間が省ける点がデジタル教科書の魅力だと思います。また、電子黒板にも書き込み機能は備わっていますが、

内蔵のペンツールはiPad上で操作が完結するだけでなく、書き込んだ内容を残しておいて後から確認できることも大きなメリットと感じています。

内蔵のペンツールはiPad上で操作が完結するだけでなく、書き込んだ内容を残しておいて後から確認できることも大きなメリットと感じています。 の「ワークスペース」機能を活用して、全クラス分の書き込み内容を消さずに残して授業を進めています。

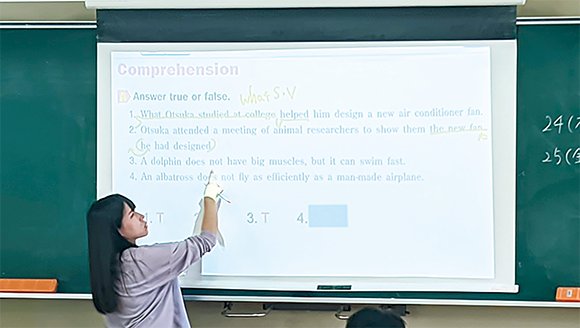

の「ワークスペース」機能を活用して、全クラス分の書き込み内容を消さずに残して授業を進めています。本文解説のあとは正誤問題で理解度を問うことになりますが、「スライドビュー」機能を利用しています。ここでもデジタル教科書の面目躍如といったところで、生徒を指名して回答を促し、その場で「ふせん」をはがすと答え合わせができてしまいます。問題文が投影された状態で実施できるので、ペン機能で補足説明や解説をしやすいのもいいですね。このときの書き込みも、消さずにデータとして残しています。板書の必要が無く、既に設問文が書かれた状態からスタートできることは、「テキストビュー」の本文表示と同等か、それ以上に便利ではないかと思います。

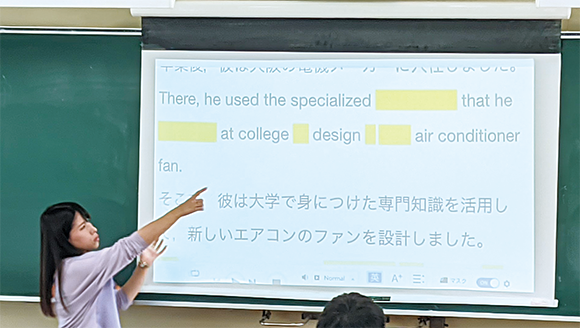

レッスンの総まとめとして、語彙や語法といった本文の重要事項の定着度を確かめるために、「テキストビュー」に備わっているマスク機能を活用しています。

理解度をチェックしたい箇所がマスクされた状態の英文を投影し、生徒をペアに分ければ準備完了です。ペアのうち1人が解答者となり、もう1人が聞き役になります。合図とともに解答者は、並んで表示された日本語訳も頼りにしながら、マスクされた箇所を自力で埋めた英文を口頭で聞き役に伝えます。

当該の文を生徒たちが相方に対してひと通り答え終わったら指導者がマスクを解除しつつ重要事項を改めて解説し、別の文についてペアの役割を交代しながら進めています。

マスクの箇所や個数は、隠したい単語をクリックやタップするだけで調整できるので、さまざまなクラスで応用可能な活動といえます。

これからの学校とICT

-

これからの学校におけるデジタル教科書の展望をお聞かせください。

ICTの活用がますます当たり前になっていくだろうと感じています。効率化によって得られた授業時間の余裕で、生徒とのコミュニケーションを増やせるメリットもあるのではないでしょうか。また学習者用のデジタル教科書についても、機能や付加価値次第で導入を検討することになると思います。