教育機関向け活用事例

- デジタル教材

- デジタル教科書/副教材 TOP

- 活用事例

- 理科(共立女子中学高等学校)

- 生物

-

- 学習者用

東京都/私立 共立女子中学高等学校

坂本 彩子教諭

- デジタル化で実現できるスムーズな授業

- 豊富なコンテンツによる

直感的な理解の手助け

使用しているデジタル教材・端末

-

-

学習者用

デジタル版フォトサイエンス

生物図録

iPad

-

この学校の活用事例は、ICT活用事例集 vol.5で紹介しています。

先生へのインタビュー (坂本 彩子 教諭)

デジタル教材を使った学習指導に関するお話を伺いました。

直感的な理解への手助けとなる動画・アニメーション

-

の導入の決め手は何ですか?

の導入の決め手は何ですか?アニメーションの豊富さが決め手です。生物では、動きを確認するため、アニメーションを使った説明をしたいことが多くあります。授業で提示することはもちろんですが、生徒がくり返し視聴できる点においても大変重宝しています。また、アニメーションがきれいで見やすいのも決め手の一つです。

-

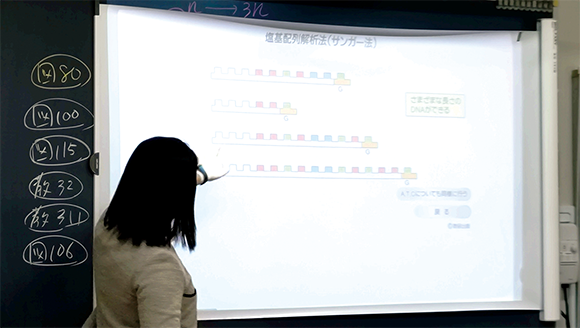

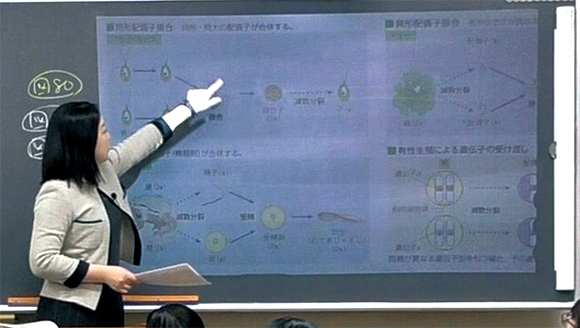

授業では動画やアニメーションを多くの場面でご活用いただきました。

生物では、板書や口頭での説明が難しく、生徒が理解するまでに時間がかかるような分野が多々あり、そのようなときは動画やアニメーションを見せながら説明しています。生徒にアニメーションなどを見せるとイメージがしやすいこともあり、直感的な理解をするうえでとても役に立ちます。

さらに、生徒自身のiPadで実際にさわって考えさせたりすることによって、より理解を深めることができます。 -

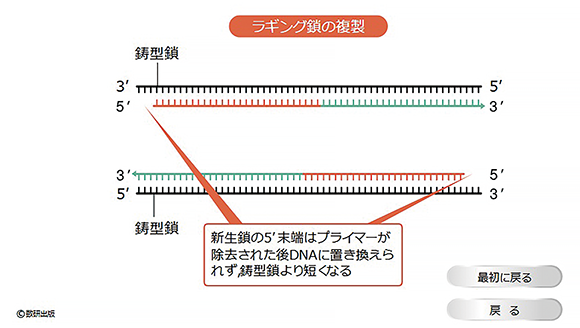

アニメーションが特に効果的だった分野はありますか?

遺伝とDNA、刺激への反応の分野が効果的でした。この分野では、板書では手に負えない部分や口頭での説明が難しい部分があるので、図や動画・アニメーションの活用場面が多いです。

デジタルの利点を大いに生かした授業

-

授業ではどのようにICT機器を活用していますか?

生徒にはプリントを配布し、解説する際には「学習者用デジタル版 フォトサイエンス生物図録」の紙面、動画やアニメーションなどのコンテンツを投影しながら授業を進めています。紙面を大きく表示したり、動画やアニメーションなどのコンテンツを再生したりする際には、主にスクリーンシートに投影していますが、以前に最前列の生徒から「目が疲れる」という声があったため、スクリーンシートを外して直接黒板に投影するなど、使用場面によって投影の仕方を切り替えています。生徒は黒板に投影している画面と同じ画面を手元のiPadに表示し、授業に臨んでいます。

-

紙の書籍と比べてデジタル教材のよいところをお聞かせください。

目的のページを瞬時に開き、すぐ投影できる点は非常に魅力的に感じます。本文中のリンクから飛んだりもどったりといったページ移動がスムーズにできるので、紙の書籍を活用するときと比べて時間の短縮になっています。

さらに、本文の近くに関連する動画・アニメーションのリンクがあり、見せたいときにボタン一つですぐに見せられるのでテンポよく授業を進められ、大いに役立っています。短縮できた時間の中で、より生徒のようすに目を向けながら授業を進められるようになりました。 -

デジタル教材以外に授業で活用しているものはありますか?

1・2年生の授業では、習得事項を穴埋めにして、教科書の図版を貼り付けた授業用プリントを作成し、生徒に配布しています。また、3年生の授業では、入試演習をさせるために入試問題を掲載したプリントを週末に解いてきてもらい、次の週の授業で問題の解説を行っています。どの学年でも、プリントを活用していますが、授業中には「学習者用デジタル版 フォトサイエンス生物図録」を開いておき、必要に応じて紙面を拡大表示したり、動画やアニメーションなどのコンテンツを表示したりしています。

このように、授業のすべてをデジタルで完結させることはせず、デジタルにはデジタルのよさ、紙には紙のよさがあるということを踏まえて、必要な場面でデジタルを活用することを心掛けています。

今後の課題はコンテンツの網羅性

-

デジタル教材について今後に期待したいことはありますか?

動画・アニメーションなどの数が、前の制度と比べて増えていて大変ありがたいですが、さらに全分野で網羅されていると嬉しいです。

だけで完結できると非常に便利なので、より一層、コンテンツが充実することを期待しています。

だけで完結できると非常に便利なので、より一層、コンテンツが充実することを期待しています。