教育機関向け活用事例

- デジタル教材

- デジタル教科書/副教材 TOP

- 活用事例

- 理科(帝京大学可児高等学校)

- 物理

-

- 指導者用

岐阜県/私立 帝京大学可児高等学校

田中 英之教諭

- デジタル教材を活用した

知識の定着と思考力の養成 - デジタルとアナログを併用した

ハイブリットな授業

使用しているデジタル教材・端末

-

-

指導者用

デジタル教科書(教材)物理

Windows

Chromebook

-

この学校の活用事例は、ICT活用事例集 vol.5で紹介しています。

先生へのインタビュー (田中 英之 教諭)

デジタル教材を使った学習指導に関するお話を伺いました。

授業では生徒に考えてもらう機会を増やしたい

-

を導入して、どのような効果がありましたか?

を導入して、どのような効果がありましたか?以前は自作したプリント主体の授業をしていましたが、プリントには習得すべき内容を載せすぎてしまい、生徒が手を動かして考える機会を奪ってしまったように思います。今では、

のコンテンツを利用することで、授業中に生徒に問いかけて、考えてもらう機会を増やすことができるようになりました。

のコンテンツを利用することで、授業中に生徒に問いかけて、考えてもらう機会を増やすことができるようになりました。

-

授業初めに小テストを行っていますね。

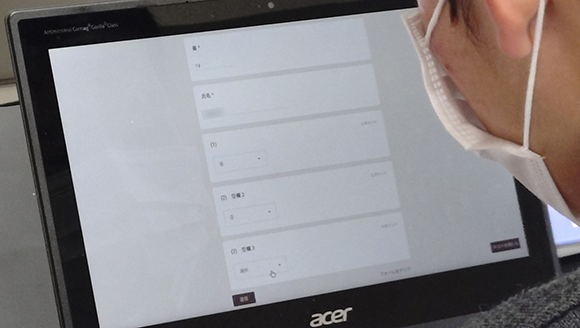

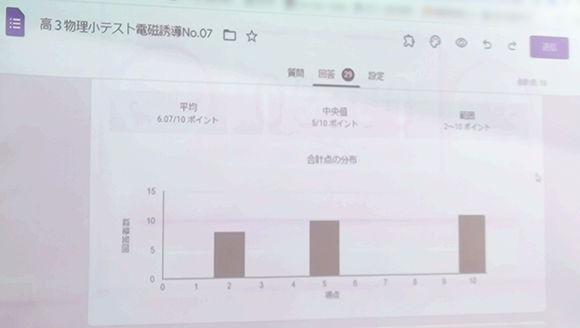

授業開始時には、前回の授業の復習として小テストを行っています。「授業では学習内容を理解し、次の授業開始時に小テスト」というサイクルをくり返すことで、学習内容を定着させることが狙いです。小テストは

で作成し、「Google フォーム」で配信しています。生徒の解答を「Google フォーム」で集計することで、リアルタイムで確認し、どこで躓いているかをすぐに把握できるため、その後の解説に活かすことができます。

で作成し、「Google フォーム」で配信しています。生徒の解答を「Google フォーム」で集計することで、リアルタイムで確認し、どこで躓いているかをすぐに把握できるため、その後の解説に活かすことができます。

-

小テスト後の授業の進め方はいかがでしょうか。

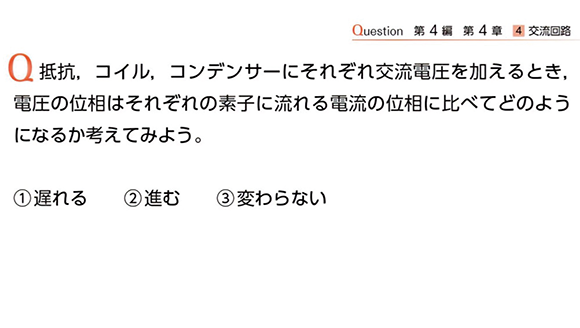

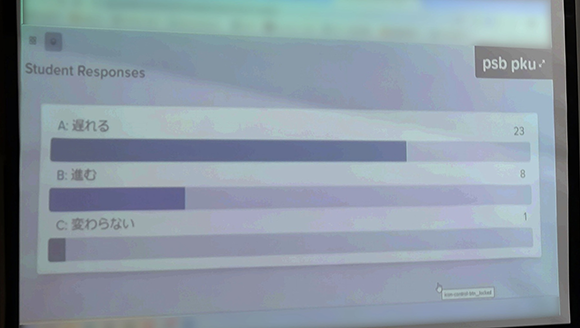

新しい単元に入るときは、「指導者用デジタル教科書(教材)」に収録されている、「選択問題」を利用して生徒に問いかけをしています(「選択問題」は、節はじめの学習内容に関連した問いかけ)。これを投影して生徒に問いかけることで、考えてもらう機会を与えることができ、思考力・判断力・表現力を養うことができると感じています。

さらに、「Google フォーム」の拡張機能を利用して、小テストの解答と同様に生徒の考えを集計しています。集計した回答はスクリーンに投影してクラス全体に共有をすることで、生徒は自分の考えと他の生徒の考えを確認できるため、「自分の考えと何が違うのか?」など課題意識をもって授業に臨むことができます。

また、授業ではコンテンツなどを表示しながら、適宜板書もして説明をしています。そうすることで、生徒はノートをとるため黒板に集中するだけでなく、学習内容が可視化されることで理解を深めることができると考えています。

表現しづらい分野では映像・アニメーションコンテンツが役に立つ

-

でおすすめのコンテンツはありますか?

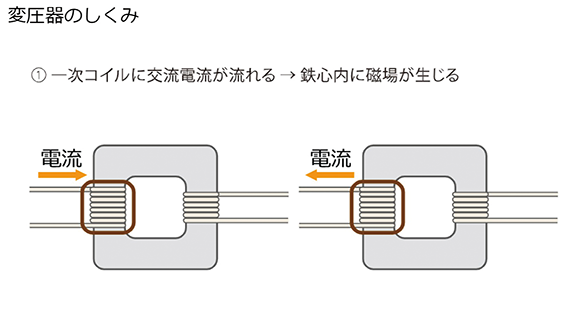

でおすすめのコンテンツはありますか?節はじめに収録されている「選択問題」がおすすめです。導入ならではの易しい問題でありながら、生徒に考える機会を与えられるような問題を発信したかったので大変重宝しています。また、準備が難しい実験やイメージしづらい分野の解説をする際には、動画コンテンツが大いに役立っています。

-

ほかにどのようなコンテンツがあればよいかご希望はありますか?

現状のコンテンツだけでも十分だと思います。

を利用する前は、よくWeb上でコンテンツを探していましたが、今では

を利用する前は、よくWeb上でコンテンツを探していましたが、今では に必要なコンテンツが収録されているので大変満足しています。

に必要なコンテンツが収録されているので大変満足しています。

ICT活用にまつわる課題

-

これからのICT活用に関する課題はどのようなことが考えられますか?

を利用することで授業の幅が広がりました。しかし、生徒に貸与しているChromebookには回線にフィルターをかけているので、授業中に学習内容の検索ができない点が課題となります。また、ICT機器の効果的な活用方法を他の先生に発信していく活動も重要になってくると思います。

を利用することで授業の幅が広がりました。しかし、生徒に貸与しているChromebookには回線にフィルターをかけているので、授業中に学習内容の検索ができない点が課題となります。また、ICT機器の効果的な活用方法を他の先生に発信していく活動も重要になってくると思います。